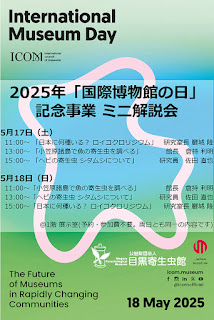

来たる5月18日(日)は、ICOM(国際博物館会議)が提唱する「国際博物館の日」です。世界中の博物館等で、この日を中心に様々なイベントが実施されています。

当館では館長と研究員による「ミニ解説会」(各回10分程度)を1日3回、2日間にわたって行います。場所は1階展示室。予約・参加費はともに不要です。時間になりましたら直接お集まりください。

(話すテーマは両日ともに同じです)

各回のテーマと概要、担当者は以下の通りです。

5月17日(土)

11:00~ 「日本に何種いる?ロイコクロリジウム」 巖城 隆 研究室長:巻貝の触角の中でカラフルな模様の幼虫がピコピコ動くことで知られる寄生虫ロイコクロリジウム。実は、日本に何種も生息することがわかってきました。

13:00~ 「小笠原諸島で魚の寄生虫を調べる」 倉持 利明 館長:小笠原諸島父島周辺の魚に寄生する二生吸虫類を調べました。調査はまだまだ不十分で、その多様性は解明されていませんが、日本各地や海外からの記録と比べながら解説します。

15:00~ 「ヘビの寄生虫 シタムシについて」 佐田 直也 研究員:今年は巳年です。今年72周年を迎える当館も巳年です。そこでヘビに寄生するシタムシという生き物について解説します。

5月18日(日)

11:00~「小笠原諸島で魚の寄生虫を調べる」 倉持 利明 館長

13:00~「ヘビの寄生虫 シタムシについて」 佐田 直也 研究員

15:00~「日本に何種いる?ロイコクロリジウム」 巖城 隆 研究室長

なお、国内で行われる他の記念事業はこちらからご覧いただけます。

https://www.j-muse.or.jp/project/international-museum/

(公益財団法人日本博物館協会)